-

河北诺本科技有限公司

- 联系人:刘经理

- 电话:0311-83530321

- 手机:13191886646/li>

- 邮箱:1443248777@qq.com

- 网址:www.nuobenkeji.com

- 地址:石家庄市中山西路300号

智能家居重塑生活方式

点击:272发布时间:2025-8-17

智能家居重塑生活方式

智能家居与现代人生活的新生活方式

当清晨的第一缕阳光透过窗帘缝隙洒进房间,智能窗帘缓缓打开,轻柔的音乐自动响起,咖啡机开始研磨咖啡豆,散发出浓郁的香气——这样的场景,曾是科幻电影里的未来画面,如今却已成为许多现代家庭的日常。智能家居的出现,不仅改变了家庭设备的运作模式,更从根本上重塑了现代人的生活方式,让便捷、舒适、高效与安全成为生活的常态。从单一设备的智能控制到全屋系统的互联互通,从被动响应到主动预判,智能家居正以其强大的渗透力,融入生活的每一个细节,勾勒出属于这个时代的生活新图景。

一、智能家居:定义与核心特征

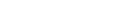

智能家居,顾名思义,是指通过物联网技术将家中的各种设备(如照明系统、家用电器、安防设备、窗帘等)连接在一起,实现智能化控制、远程管理和协同运作的家居系统。它并非简单地将传统家电替换为“智能款”,而是通过数据交互与算法优化,让整个家居环境成为一个有机整体,能够根据用户习惯、环境变化甚至情绪状态做出动态调整。

其核心特征体现在三个方面:

互联互通:借助Wi-Fi、蓝牙、Zigbee等通信协议,所有智能设备接入统一平台(如手机APP、智能音箱),实现数据共享与联动控制。例如,当智能门锁识别到主人回家,可自动触发灯光亮起、空调调至适宜温度、窗帘关闭等一系列联动操作。

主动智能:通过人工智能算法学习用户行为习惯,无需手动指令即可提供个性化服务。比如智能冰箱会根据家庭成员的饮食偏好推荐菜谱,并在食材不足时自动提醒补货;智能床垫能监测睡眠数据,动态调整软硬度以提升睡眠质量。

场景化体验:支持用户自定义“场景模式”,将多个设备的操作整合为一个指令。常见的如“离家模式”(自动关闭所有电器、锁门、启动安防系统)、“影院模式”(关闭主灯、打开氛围灯、降下投影幕布)等,一键触发复杂操作,简化生活流程。

从技术层面看,智能家居的底层架构包括感知层(传感器、摄像头等采集设备)、网络层(通信协议与网关)、应用层(控制平台与服务)。随着5G、边缘计算、AI大模型等技术的发展,智能家居的响应速度、计算能力和交互方式还在持续升级,逐渐从“被动执行”向“主动服务”演进。

二、智能家居重构日常生活:场景化的变革

(一)清晨:从“被叫醒”到“自然唤醒”

传统的早晨往往始于刺耳的闹钟,匆忙起床后在黑暗中摸索开关,手动调节空调温度,再匆匆准备早餐——这样的场景充满了仓促与无序。而智能家居构建的晨间流程,更像是一场“温柔的唤醒仪式”。

当设定的起床时间临近,智能窗帘会以0.5%/分钟的速度缓缓打开,模拟日出光线变化,让人体生物钟自然苏醒;与此同时,智能床头灯从暖黄色渐亮,配合轻柔的自然音效(如鸟鸣、溪流声),替代了突兀的闹钟铃声。起身时,脚下的智能地毯感知到人体重量,自动点亮走廊灯光,避免磕碰;走到卫生间,智能镜自动显示当天天气、日程提醒,同时热水器已提前加热至适宜水温,无需等待。

厨房中,智能咖啡机根据前一晚的预约,在起床后5分钟内完成咖啡冲泡;智能面包机自动烤制面包,搭配冰箱门上的屏幕显示的营养食谱,让早餐准备高效又健康。出门前,只需对智能音箱说一句“我出门了”,系统便自动关闭水电、锁好门窗,同时启动扫地机器人,并将安防系统切换至“离家模式”——整个过程无需手动操作,却让早晨的每一步都从容有序。

(二)日间:远程掌控与个性化服务

现代人的生活节奏快,白天往往处于工作、通勤或外出状态,而智能家居通过远程控制功能,让用户即使不在家,也能随时掌控家居状态,甚至提前为归家做好准备。

上班族在午休时,可通过手机APP查看家中情况:智能摄像头实时传回客厅画面,确认宠物是否安好;智能鱼缸的传感器显示水质参数正常;智能插座提示加湿器仍在正常工作。若发现阳台窗户未关,只需在APP上点击“关闭”,智能开窗器便会自动运作。对于有老人的家庭,智能手环与智能家居系统联动,当老人在家中跌倒,手环触发报警后,系统会立即推送信息至子女手机,并自动打开客厅灯光,方便老人起身。

下午临近下班时,用户可提前通过APP启动“归家模式”:空调根据室外温度自动调节至26℃(夏季)或22℃(冬季);智能热水器开始加热;扫地机器人完成清洁后自动回充。若恰逢雨天,智能雨感系统会提前关闭窗户,并启动新风系统保持室内空气流通。这种“未归先备”的服务,让忙碌的现代人一进门就能感受到家的舒适与温暖。

(三)夜晚:从“繁琐操作”到“沉浸式放松”

夜晚是一天中最私密的放松时间,智能家居通过场景化控制,将睡前准备、娱乐休闲等环节简化,营造沉浸式的舒适体验。

晚餐后,说一句“开启影院模式”,客厅主灯自动熄灭,隐藏式氛围灯亮起暖光,智能投影仪降下,幕布展开,音响系统切换至影院音效——无需起身操作任何设备,家庭影院的氛围即刻呈现。观影过程中,智能沙发可根据人体姿态自动调整靠背角度,当检测到用户喝水时,会短暂调亮杯架处的小灯,避免黑暗中碰倒杯子。

睡前,“睡眠模式”启动:全屋灯光逐渐熄灭,仅保留卧室夜灯;空调切换至睡眠模式,每小时自动升温(夏季)或降温(冬季)1℃,减少夜间温差对睡眠的影响;新风系统静音运行,保证空气流通的同时不产生噪音。智能床垫通过传感器监测心率、呼吸频率,若发现用户翻身频繁,会自动调节局部软硬度,帮助进入深度睡眠。凌晨若用户起夜,脚触地面的瞬间,床底感应灯便会亮起低亮度光线,指引至卫生间,避免强光刺激睡意。

(四)特殊场景:安全防护与应急响应

智能家居的价值不仅体现在日常便捷,更在安全防护与应急处理中发挥关键作用,为家庭筑起一道“无形防线”。

在安防方面,智能门锁支持指纹、密码、手机APP等多种开锁方式,且具备防撬报警功能——当有人试图暴力开锁时,门锁会发出高分贝警报,并同步推送报警信息至用户手机,联动门口摄像头抓拍现场画面。智能烟雾报警器与燃气探测器24小时监测家居环境,一旦发现烟雾浓度超标或燃气泄漏,会立即触发声光报警,同时自动关闭燃气阀门,打开窗户和新风系统,并通知用户与物业。

对于突发状况,智能家居的应急响应能力同样显著。例如,家中发生漏水时,智能水浸传感器会在第一时间报警,系统自动关闭总水阀,避免积水蔓延;遭遇停电时,智能网关切换至备用电源,保证安防设备、通讯系统正常运行;地震等自然灾害发生时,智能传感器触发“应急模式”,自动打开所有照明,解锁房门,方便人员疏散,并向预设的紧急联系人发送求救信息。

三、智能家居催生的生活理念转变

(一)从“被动适应”到“主动掌控”

传统家居环境中,人们往往需要根据设备的功能“被动适应”——夏天手动开空调、冬天提前烧热水、出门前反复检查门窗是否锁好。这种生活模式不仅繁琐,还常常因疏忽导致不便(如忘记关窗被淋雨)或安全隐患(如燃气未关)。

智能家居的普及,让人们从“适应设备”转向“设备适应人”。通过预设指令与智能学习,家居系统能主动预判需求:根据用户下班时间调整室内温度,根据饮食习惯提醒食材采购,根据睡眠周期调节环境参数。这种“主动服务”的模式,让人们从繁琐的家务操作中解放出来,有更多时间关注自身需求与情感体验。例如,年轻父母无需在哄孩子时分心去关电视,只需说一句“宝宝要睡觉了”,系统便会自动关闭娱乐设备并调暗灯光,让亲子互动更专注。

(二)从“功能满足”到“体验升级”

过去,人们对家居设备的需求停留在“功能实现”——冰箱能制冷、洗衣机能洗衣、灯能照明即可。而智能家居将需求层次提升至“体验优化”,注重设备与用户之间的情感连接,让家居环境更具“温度”。

以照明为例,传统灯泡只有“开/关”两种状态,而智能照明系统可调节色温(从冷白到暖黄)、亮度(1%-100%),甚至模拟日出日落的光线变化。工作日早晨用冷白光提神,周末午后用暖黄光营造慵懒氛围,夜晚用低亮度蓝光助眠——光线不再只是“照明工具”,而是调节情绪的“助手”。同样,智能音箱不仅能播放音乐,还能通过语音交互记住用户的喜好(如“我喜欢睡前听轻音乐”),主动推荐合适的内容,成为家庭中的“情感陪伴者”。

(三)从“个体使用”到“全家协同”

传统家居设备的使用往往是“个体独立操作”,而智能家居通过多设备联动与权限管理,实现了“全家协同”的生活模式,尤其适合多代同堂的家庭。

例如,家中老人不熟悉智能手机操作,可通过语音指令控制所有设备(“打开电视”“调大音量”);子女通过APP为老人设置“健康模式”,限定电视观看时长,提醒按时吃药;孩子使用儿童版智能音箱,既能听故事、学英语,又能通过语音与父母远程互动(“爸爸,我写完作业了”)。智能门锁支持为不同家庭成员设置专属权限:老人的指纹开锁后,系统自动打开防滑垫照明;孩子的指纹开锁时,推送“已到家”信息给父母;保姆的临时密码则有时间限制(如“每周一至周五14:00-18:00有效”)。这种协同模式,既尊重了每个家庭成员的习惯,又实现了相互关怀与管理。

(四)从“资源浪费”到“绿色低碳”

在环保意识日益增强的今天,智能家居通过精准控制与能源管理,推动了“绿色生活”理念的落地,让节能减排成为日常。

智能电表、水表、燃气表实时记录用量并生成分析报告,用户可在APP上查看“哪些设备耗电最多”“每天的用水高峰时段”,从而优化使用习惯。智能插座能自动切断待机设备的电源(如电视、路由器的待机功耗),据统计,仅此一项每年可节省约15%的家庭用电量。空调、热水器等大功率设备通过“预约启动”与“智能调温”,避免无效运行——例如,空调在用户离家后自动切换至节能模式,热水器仅在使用前1小时加热,而非全天保温。

对于注重环保的家庭,智能家居还能联动可再生能源设备:当太阳能发电系统的电量充足时,优先使用太阳能为家电供电;雨水收集系统与智能灌溉设备结合,自动为阳台绿植浇水,实现资源循环利用。这种“科技+环保”的生活方式,让每个家庭都能为低碳减排贡献力量。

四、智能家居的发展趋势:更智能、更融合、更人性化

(一)AI大模型赋能:从“指令执行”到“意图理解”

当前的智能家居虽能响应简单指令(如“开灯”“调温”),但对复杂需求的理解仍有局限。未来,随着AI大模型与智能家居的深度融合,系统将具备更强的“意图理解”能力,能根据上下文与用户习惯,推测潜在需求。

例如,当用户说“我明天要早起赶飞机”,系统不仅会设置闹钟,还会自动调整“起床模式”(提前30分钟开始唤醒)、检查天气预报(提醒是否带伞)、启动“离家模式”时预留更多时间(如提前关闭电器的时间延长),甚至联动打车软件预约车辆。这种“想用户所想”的智能,将让家居系统从“工具”升级为“生活管家”。

(二)跨场景融合:从“家庭内部”到“全屋-社区-城市”

未来的智能家居将打破“家庭边界”,与社区、城市的服务系统实现联动,构建更广阔的“智能生活生态”。

在社区层面,家中的智能设备可与物业系统对接:智能门锁接收快递柜的取件提醒,自动显示在玄关屏幕上;社区发布停水通知时,智能家居提前储水并提醒用户;老人在家中按动紧急按钮,物业安保人员会立即收到信息并上门查看。在城市层面,智能家居与公共服务联动:根据交通状况调整起床时间(如遇堵车提前10分钟叫醒);预约医院挂号后,家中智能药盒会提醒相关注意事项;甚至通过分析用户的用电习惯,自动推荐更优惠的供电套餐。

(三)交互方式革新:从“屏幕操作”到“无感交互”

当前主流的智能家居交互方式(手机APP、语音指令)仍存在局限:APP需要手动操作,语音在嘈杂环境中识别率下降。未来,“无感交互”将成为主流,系统通过传感器、摄像头等设备,主动感知用户状态并提供服务,无需任何指令。

例如,智能眼镜或隐形眼镜内置AR技术,用户只需眼神注视冰箱,即可显示内部食材;智能手环监测到用户情绪焦虑时,自动播放舒缓音乐、调暗灯光;摄像头通过手势识别,用户挥挥手即可切换电视频道。更前沿的技术还包括脑机接口——通过意念控制家居设备,这对于行动不便的人群尤为重要。这种“无感化”的交互,让科技与生活的融合更加自然。

(四)隐私安全升级:从“被动防护”到“主动保障”

随着智能家居收集的数据日益增多(如睡眠记录、日常活动轨迹),隐私安全成为用户最关心的问题之一。未来,行业将通过技术创新与标准规范,构建更可靠的安全体系。

在技术层面,本地计算(边缘计算)将减少数据上传云端的需求,敏感信息在设备端直接处理,降低泄露风险;区块链技术的应用可确保数据不可篡改,用户能清晰掌握数据的使用记录。在用户权限方面,更精细的隐私设置将被普及——例如,允许摄像头识别“家庭成员”但模糊“访客”面部,限制智能音箱仅在特定时段录音。此外,政府与行业协会将出台更严格的法规,规范企业的数据收集与使用行为,让用户“用得放心”。

五、结语:智能家居,让生活回归本质

智能家居的终极目标,并非用科技堆砌“炫技式”的生活,而是通过技术的隐形赋能,让人们从琐碎的家务中解脱,有更多时间与精力关注生活的本质——与家人相处、追求兴趣、享受宁静。

当灯光会为晚归的人留一盏暖黄,当空调会记住每个人的体感温度,当安防系统默默守护每一个夜晚,智能家居带来的不仅是便捷与高效,更是一种“被理解”“被关怀”的温暖。它让家不再只是一个“居住空间”,而是一个能感知需求、回应情感的“有机生命体”。

随着技术的持续迭代,智能家居将继续深入生活的方方面面,但其核心始终是“以人为本”。在科技与人文的平衡中,它正悄然重塑着现代人的生活方式,让每一个家庭都能在智能与温度的交织中,找到属于自己的舒适与幸福。这,便是智能家居赋予这个时代的生活新意义。

![[field:companyname]](images/logo.png)